国奖获得者风采展

本期人物:

王雅萍 陈佳慧 郑智弘

杨泽轩 林晓颖

国奖获得者——王雅萍

国奖者说

Q1

请分享一下获得国奖的最大感受,这对你意味着什么?

王雅萍:获得国奖让我感到非常荣幸,也深感责任重大。它不仅是对我过去努力的一种认可,更是对我未来发展的鞭策。对我来说,这不仅是个人荣誉,更是对我学术能力和综合素质的肯定。它让我更有信心去迎接未来的挑战,也激励我继续努力,为学校和专业争光,同时也能激励身边更多的同学追求卓越。

Q2

看到你绩点一直名列前茅,请问有何学习心得?

王雅萍:保持高绩点的关键在于坚持和方法。我会提前规划好学习时间,合理安排预习、复习和作业时间,确保每门课程都能得到充分的重视。同时,我注重课堂效率,认真听讲、积极参与互动,遇到问题及时记录并解决。课后,我会整理笔记,总结知识框架,并定期复习,巩固记忆。

此外,我还会根据不同的课程特点,采用不同的学习方法,比如对于理论性强的课程,我会多做笔记、多总结;对于实践性强的课程,我会多动手、多实践。保持好奇心和学习热情也很重要,这样可以让学习过程变得更加有趣。

Q3

你的科研能力也十分优秀,请问你在科研方面有何独特见解?

王雅萍:科研是一个不断探索和解决问题的过程。我认为,兴趣是科研的最好动力,只有对研究方向真正感兴趣,才能在遇到困难时不轻易放弃。同时,扎实的基础知识是科研的基石,只有掌握了足够的专业知识,才能更好地理解问题、提出假设并验证。

在科研过程中,保持开放的心态也非常重要,要勇于尝试新的方法和技术,敢于挑战传统观点。此外,团队合作也是科研成功的关键,不同背景和专长的人在一起合作,往往能碰撞出更多的火花。最后,科研过程中难免会遇到挫折,但重要的是要学会从失败中总结经验,不断调整思路,持续前进。

国奖获得者——陈佳慧

国奖者说

Q1

你在学习和生活中有没有遇到过困难和挫折?是怎么克服的?

陈佳慧:当然遇到过困难和挫折。比如在科研过程中,我曾遇到过实验数据不理想等情况。面对这些困难,我首先会冷静下来,仔细分析问题所在。比如实验数据问题,我会重新检查实验步骤,查找可能的漏洞并改进。在这个过程中,我也会积极向导师和同学寻求帮助,他们的建议和支持给了我很大的力量。

同时,我会给自己一些积极的心理暗示,告诉自己失败是成功之母,只要坚持下去,就一定会有收获。通过这些方法,我逐渐克服了困难,也让自己在面对挫折时变得更加坚强和从容。

Q2

你在大学一直秉持着什么样的价值观和信念?它们是如何影响到你个人的行为和决策的?

陈佳慧:在大学期间,我一直秉持着“努力、坚持、感恩”的价值观和信念。

努力:我相信只有通过不懈的努力,才能实现自己的目标。因此,无论是在学习、科研还是其他活动中,我都会全力以赴,不放过任何一个提升自己的机会。这种信念让我养成了良好的学习习惯,也让我在面对困难时更有勇气去克服。

坚持:遇到困难时,我不会轻易放弃,而是会坚持下去,直到找到解决办法。这种坚持让我在科研过程中能够耐得住寂寞,不断探索新的方向,也让我在面对挫折时能够保持乐观的心态。

感恩:我深知自己的成长离不开他人的帮助和支持,因此我非常感恩身边的人。我会珍惜与老师、同学和朋友的每一次交流和合作,努力回报他们的帮助。这种感恩的心态让我在与人相处时更加真诚和友善,也让我更加珍惜身边的机会。

这些价值观和信念一直贯穿在我的大学生活中,影响着我的行为和决策。它们让我在面对选择时更加坚定,在面对困难时更有韧性,也让我在与人相处时更加和谐。

Q3

可以分享一下在福大对你产生过重大影响的人或事吗?

陈佳慧:在福大,对我影响最大的是我的导师。他不仅在学术上给予了我很多指导,更在为人处世方面教会了我很多。他严谨的治学态度、对学生的关心和鼓励,让我深受感动。在他的指导下,我学会了如何做科研,如何面对困难,如何与人合作。他的言传身教让我明白,一个人的成功不仅在于他的学术成就,更在于他的品德和修养。

此外,福大的校园文化和学术氛围也对我产生了深远的影响。学校丰富的学术讲座、社团活动和科研项目,让我有机会接触到不同领域的知识和思想,拓宽了我的视野。同时,身边优秀的同学也激励着我不断努力,追求卓越。

国奖获得者——郑智弘

国奖者说

Q1

请问你是如何平衡学术和生活的?

郑智弘:我认为平衡学术与生活的关键在于找到一种内在的节奏和优先级。学术研究是硕士阶段的重心,尤其是实验数据的获取和论文的撰写需要投入大量的时间和精力,但我始终认为良好的生活状态是学术高效推进的基础。无论是实验进展顺利还是遇到瓶颈,我都会给自己留出固定的时间进行放松,比如定期运动、阅读一些与专业无关的书籍,或者与朋友交流,这些活动不仅缓解了压力,也让我能够以更清晰的思路回到研究工作中。

与此同时,我也注重时间管理,通过合理规划实验和写作进度,避免过度加班或熬夜,从而保证身心的健康状态。在学术与生活的平衡中,我始终相信,保持对研究的热爱和生活的热情是相辅相成的,只有身心平衡,才能在学术道路上走得更加长远和稳健。

Q2

你在实验中遇到难题时,是如何解决的?

郑智弘:当实验遇到难题时,我的解决思路通常是先冷静下来,分析问题的根源,再采取系统性的步骤逐步攻克。首先,我会复盘整个实验流程,从实验设计、材料选择到操作步骤,逐一排查可能出错的环节,同时查阅相关文献,看看是否有类似的案例或解决方案可供参考。如果问题依然存在,我会与导师或实验室的同门讨论,他们的经验和视角往往能为我提供新的思路。

此外,我也会尝试调整实验条件,比如改变反应参数或探索替代材料,通过小规模的实验验证来优化方案。在整个过程中,我始终保持耐心和开放的心态,因为科研本身就是一个不断试错和摸索的过程,而每一次难题的解决都是一次宝贵的经验积累,让我更加深入地理解研究的本质。

Q3

实验之前的理论探究阶段,你是如何搜索相关的内容(如反应怎么确定等)?

郑智弘:在实验之前的理论探究阶段,我会采取多维度、系统化的方式搜索相关文献和资料,以确保获得全面且可靠的背景信息。首先,我会明确实验的核心目标和关键词,例如“环境功能材料”、“催化降解”、“吸附机制”等,基于这些关键词在学术数据库如Web of Science、PubMed、Scopus等,输入与研究方向相关的关键词,筛选出高质量的综述文章和前沿研究论文,这些内容能够帮助我快速了解领域内的研究现状和最新进展。

其次,我会查阅一些经典的教科书和专著,以夯实理论基础,特别是在环境功能材料的制备与应用领域,基础理论对实验设计的指导作用至关重要。最后,我会将搜集到的文献进行分类整理,结合实验目标进行综合分析,提炼出关键信息和可能的实验方向,为后续的实验设计和操作提供坚实的理论支撑。

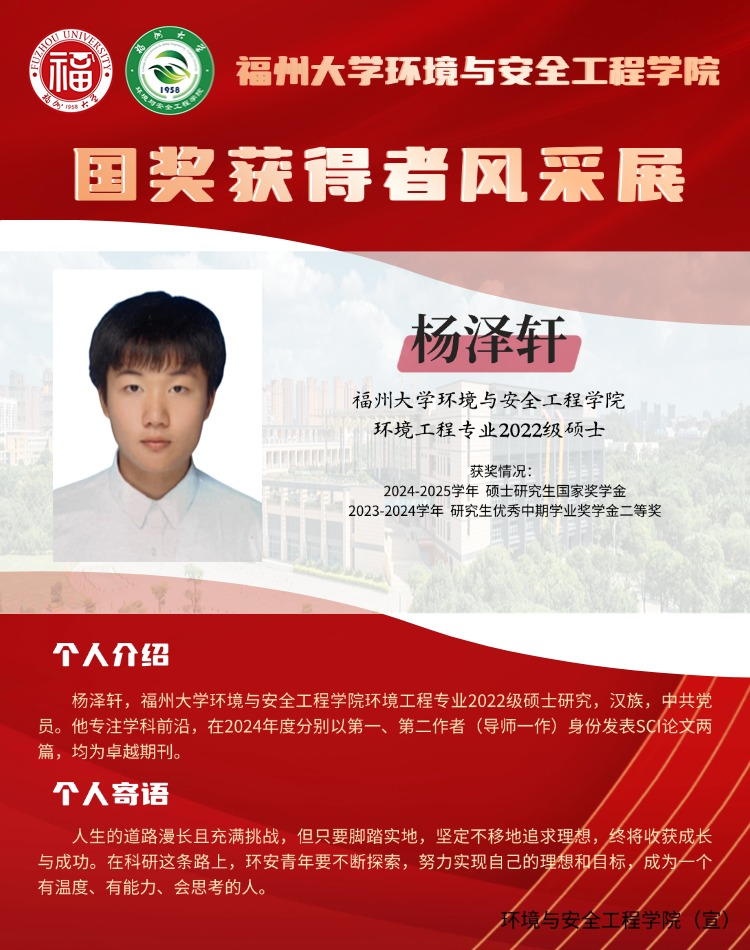

国奖获得者——杨泽轩

国奖者说

Q1

请问你是如何平衡学术和生活的?

杨泽轩:我认为,学术与生活是相辅相成的。学术能够为生活提供奋斗的目标,而生活能够为学术提供休息与缓冲。通过建立学术目标,完成目标,可以获得成功感,提升自身能力。

通过合理规划时间,在工作日内进行相应的学术研究工作,穿插身体锻炼;在周末,抽空贴近自然,放松身心。劳逸结合,从而使得学术研究更加高效。

Q2

你觉得研究生三年什么最让你疲惫,你是如何缓解的?

杨泽轩:投稿返修过程。从第一次论文投稿被拒的慌张与无措,至后续投稿被拒的从容心态,最终成功提交终稿并见刊。这个过程的实现,我是这么做的:首先,投稿过程被拒属于正常现象,切勿妄自菲薄,认为论文的无价值,期刊拒稿可能是因为论文的研究方向与期刊的方向不符,或者论文内部存在改进项,亟待解决。

其次,拒稿后重视论文的二次撰写工作。任何期刊对论文拒稿后,都会给予拒稿意见,需要对拒稿意见进行针对性修改,切忌论文拒稿后不加任何修改,马上转投其他期刊,这很可能导致再次被拒的情节重演。最后,在论文返修过程,注重审稿人提出的建议,可适当进行采纳,对不采纳的建议,需要给出合理的论据。

Q3

当实验遇到难题时,你是如何解决的?

杨泽轩:第一步,找到问题点。是否是实验设备出故障?是否是实验流程不正确?是否是实验设计不正确?逐步分析,一一排查,最终确定问题项。

第二步,解决问题点。倘若需要棘手问题,一方面可以咨询同研究方向的老师或者师兄,所谓“闻道有先后,术业有专攻”,你认为棘手的问题,可能在前辈面前很好解决。

另一方面,需要孜孜不倦地调研同研究方向的相关文献,借鉴优秀的实验内容,弥补实验理论,最终不断试错,直至成功。这个过程需要保持心态平稳,失败乃成功之母。

国奖获得者——林晓颖

国奖者说

Q1

请问斩获国奖你的感受?

林晓颖:获得国奖的最大感受是感恩与激励。感恩导师的悉心指导、同门的无私支持以及家人和朋友的鼓励,他们的帮助让我在科研道路上走得更稳、更远。同时,这份荣誉也让我深刻体会到,努力是成功的基石,而幸运则是努力的锦上添花。回顾这段历程,我深知每一份成果都离不开日复一日的坚持与付出。

这份荣誉不仅是对过去努力的肯定,更是对未来的一种鞭策。它让我更加坚定,只有继续脚踏实地、不断突破,才能真正配得上这份荣誉,也才能在未来为科研领域贡献更多力量。

Q2

你有什么应对科研“瓶颈期”或效率低下的方法吗?

林晓颖:

调整心态:接受瓶颈是科研常态,避免过度焦虑。

分解任务:将大问题拆解为小目标,逐步解决。

寻求帮助:与导师、同门讨论,或查阅文献寻找新思路。

短暂休息:通过接触自然、好好睡一觉等方式放松,恢复精力后再继续。

反思与总结:回顾已有成果,寻找改进空间。

Q3

你激励自己坚持科研的信念或习惯是什么?

林晓颖:

榜样力量:从大学到研究生阶段,我有幸遇到了几位既温柔又充满能力的老师。他们不仅在学术上给予我指导,更以严谨的治学态度和谦逊的人格魅力深深影响了我。他们的榜样力量让我明白,真正的科研不仅是追求成果,更是对真理的热爱与坚守。

设定目标:我会为自己设定清晰的短期和长期目标,并通过不断完成小目标来保持动力和信心。

同门支持:与同门互相鼓励、共同进步,这种合作精神让我在科研路上感到温暖与力量

记录进展:定期总结自己的科研进展,看到一点一滴的进步时,我会更加坚定自己的方向。

这些信念与习惯让我在科研道路上始终保持初心,勇敢前行。

文字:国奖获得者

图片:国奖获得者 田铭鑫

编辑:贺佳辉 鄢晓坤

一审:黄甜恬 杨新如

二审:廖烨檬

三审:刘朝晖